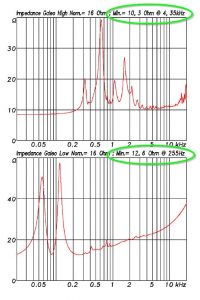

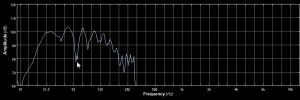

Unten ein Teil der offiziellen Messdaten vom Galeo-Top, die auch auf der Homepage des Herstellers zu finden sind. Der Hersteller deklariert die Galeos unverständlicher Weise als 16 Ohm Boxen. Demnach müsste man von einem 12 Ohm System reden, denn die Impedanz darf nur 20% in beide Richtungen von der real gemessenen Mindestimpedanz im Arbeitsbereich abweichen. Also Obacht bei der Parallelschaltung von mehreren Elementen, diese (Impedanz)Falle könnte u. U. so manchen Leistungsverstärker in Verlegenheit bringen. NACHTRAG: das neue Galeo S verhält sich übrigens ebenso, angegeben mit 16 Ohm real sind es aber ca. 12 Ohm

NACHTRAG: das neue Galeo S verhält sich übrigens ebenso, angegeben mit 16 Ohm real sind es aber ca. 12 Ohm

Am Ufer des Tollensesees

fanden gestern für den heute anstehenden „Nordlichtzauber“ die Vorbereitungen statt. Eine Schlechtwetterfront drohte uns einen Strich durch die „Messorgie“ zu machen, letztendlich gab es aber nur einen kurzen Schauer. Zuerst wurde die „Ampcity“ eingerichtet und die vorhandenen DSP 600 Controller konfiguriert

Zuerst wurde die „Ampcity“ eingerichtet und die vorhandenen DSP 600 Controller konfiguriert und das aus 10 Doppel18ern bestehende Bassarray berechnet und gleichmäßig auf 15 m Breite verteilt. Die Main-PA bestand aus je 10 Elementen Seeburg Galeo 120 Grad Version, die auf gut 5 m Flughöhe gehievt wurden. Diese sollten die erste Hälfte der zu beschallenden Gesamtfläche von gut 100 x 40 m abdecken.

und das aus 10 Doppel18ern bestehende Bassarray berechnet und gleichmäßig auf 15 m Breite verteilt. Die Main-PA bestand aus je 10 Elementen Seeburg Galeo 120 Grad Version, die auf gut 5 m Flughöhe gehievt wurden. Diese sollten die erste Hälfte der zu beschallenden Gesamtfläche von gut 100 x 40 m abdecken. Fast genau auf 43 m folgte eine Delayline aus 8 Elementen Seeburg Galeo ebenso mit 120 Grad horizontaler Coverge, die die restliche Fläche mit Schall versorgen sollen.

Fast genau auf 43 m folgte eine Delayline aus 8 Elementen Seeburg Galeo ebenso mit 120 Grad horizontaler Coverge, die die restliche Fläche mit Schall versorgen sollen.

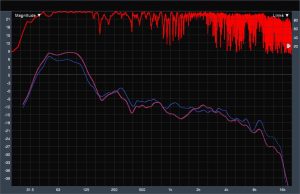

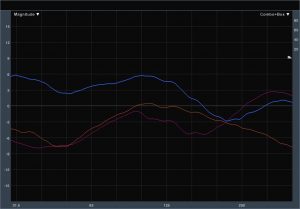

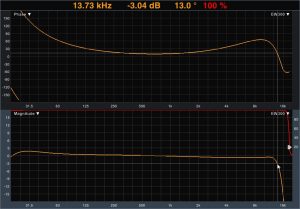

An den Werksvoreistellungen gab es wenig zu korrigieren, hier z.B. mal zwei Messpunkte in einiger Entfernung.

An den Werksvoreistellungen gab es wenig zu korrigieren, hier z.B. mal zwei Messpunkte in einiger Entfernung. Kurz und schmerzlos wurden Pegel und Delayzeiten angepasst. Somit steht der ordnungsgemäßen Durchführung einer Veranstaltung am heutigen Abend nichts mehr im Wege. Viel Spaß und gutes Wetter beim Nordlichzauber 2016.

Kurz und schmerzlos wurden Pegel und Delayzeiten angepasst. Somit steht der ordnungsgemäßen Durchführung einer Veranstaltung am heutigen Abend nichts mehr im Wege. Viel Spaß und gutes Wetter beim Nordlichzauber 2016.

Inbetriebnahme einer Q..

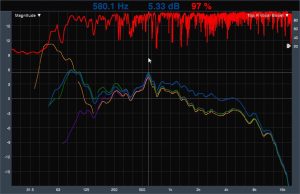

Schon letzte Woche haben wir eine Klein-PA bestehend aus QSC KW 181 Bässen und QSC KW 122 Tops in Betrieb genommen. Hier die praxisgerechten Messungen der verschiedenen Presets in einem bestuhlten Saal. Das Top KW 122 im „Linear“ Modus (grün) und mit zusätzlichem „Vocal Boost“ (blau). Das Top mit LoCut zu Verwendung mit einem Sub (lila) und dann mit dem KW181 gemessen (gelb). Eine Messung als Bodenmonitor habe ich leider vergessen. Allen anwesenden Ohrenpaaren fiel der Peak bei 580 Hz klanglich nicht auf, so wurde er auch nicht EQ’d. Die Ursache für diese Überhöhung wurde nicht weiter untersucht, wir vermuteten die örtlichen Gegebenheiten.

Allen anwesenden Ohrenpaaren fiel der Peak bei 580 Hz klanglich nicht auf, so wurde er auch nicht EQ’d. Die Ursache für diese Überhöhung wurde nicht weiter untersucht, wir vermuteten die örtlichen Gegebenheiten.

Die Boxen mit internem Prozessor / Verstärker überzeugten auf ganzer Linie mit gutem Sound und viel Output. Insbesondere die Bässe liefen bis kurz vor ihrem Limit völlig unbeschwert. Die Bedienung und Aufbau ist recht einfach, fast selbst erklärend. Außerdem ergeben sich durch die sinnvollen Werkspresets einige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. nur das Top Fullrange für Sprachbeschallung evtl. auch mit der „Vocal Boost“ Funktion oder eben auch als Bodenmonitor. QSC hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Einziger kleiner Nachteil des amerikanischen Produktes ist das Fehlen der mittlerweile üblichen PowerCon Stecker und deren Möglichkeit zum Durschleifen (daisy chain). Es werden zwar verriegelbare Kaltgerätestecker mitgeliefert, aber der Netzanschluss muss eben zu jeder Box einzeln gezogen werden. Abschließend kann man für diese Boxenkombination nur eine Empfehlung aussprechen, der Daumen geht nach oben.

NACHTRAG 06.01.2018: Leider hat sich bei einem KW122 Topteil ein SMD-Bauteil auf der Verstärkerplatine verabschiedet. Die gute Nachricht, das Topteil läuft nach einem Sicherungswechsel problemlos weiter 🙂 Die schlechte Nachricht, die 10A Feinsicherung ist nicht von außen zugänglich sondern erst nach kompletter Demontage des Verstärkers zu erreichen 🙁

Die gute Nachricht, das Topteil läuft nach einem Sicherungswechsel problemlos weiter 🙂 Die schlechte Nachricht, die 10A Feinsicherung ist nicht von außen zugänglich sondern erst nach kompletter Demontage des Verstärkers zu erreichen 🙁

Bassvorwand ?

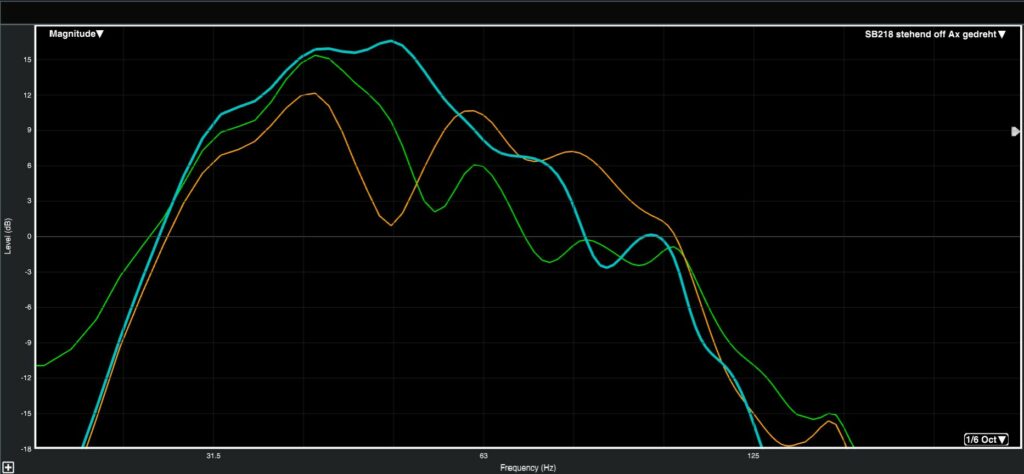

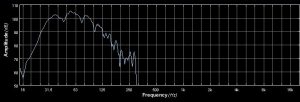

Stellt man Bässe, ich rede jetzt von dicken Doppel 18ern, auf den Boden vor einer schallharten Fläche und richtet sie zum Publikum aus, dann kann es zu Auslöschungen kommen. Auf Grund der Gehäusetiefe der Bässe, oft sind es incl. Rollen fast ein Meter, kommt es zu destruktiven Reflexionen mit der schallharten Rückwand. Diese führen, je nach Tiefe der Box, zu scharfen und tiefen Einbrüchen im Bassbereich – hier sind es um die 65 Hz satte 20 dB!

Mein Tipp: den Bass um 90 Grad gedreht, also quer vor die Wand stellen. So verringert sich der Abstand der Lautsprechermembranen zur Wand auf ein Minimum. Die destruktive Reflexion verschiebt sich weiter nach oben, also außerhalb des Arbeitsbereiches der Bassbox 😉

*Simulationen mit Meyer-MAPP*

UPDATE vom 06.10.2024: Unterstrichen wir diese Simulation durch eine Messung an einer SB218 mit 60 Hz Werkspreset. Grüne Kurve, die Box liegt fast direkt vor einer schallharten Rückwand. Wir sehen einen satten Pegeleinbruch bei 56 Hz. Orange Kurve, die Box liegt ca. 30 cm vor der schallharten Rückwand, nun verschiebt sich der Pegeleinbruch auf 50 Hz. Der Bass steht hochkant und quer zur Wand (hellblau) . Das Messmikro befand sich ungefähr auf Ohrhöhe in ca. 4 m Entfernung.

Frequenzwechsel

Alle Jahre wieder legt die Bundesnetzagentur neue Funkfrequenzen fest. Nur so ist gewährleistet, dass sich die Anwendender regelmäßig neues Funkequipment kaufen müssen und die alten unbrauchbaren Geräte im Elektronikschrott landen. Auf meinem Tisch sind nun 5 nagelneue Sennheiser EW 300 InEarMonitoring G3 Funkstrecken gelandet.

Mess, Klang -u. Funktechnisch machen die Teile schon mal eine gute Figur. Die Tieftonfraktion wird der nach unten ausgedehnte Frequenzgang erfreuen. In den Höhen geht es über die Funkstrecke am Kopfhörerausgang gemessen fast linealgrade bis fast 14 kHz hinauf 🙂

Zum Beispiel über die ACE-Verbindung einer A&H ilive getunnelt, lassen sich die Geräte z.B. von mehreren Laptops z.B. am FOH und/oder auf der Bühne fernbedienen und auch im Ernstfall auf eine zuvor berechnete Notfrequenz umschalten. Ich bin begeistert !

um „Haarrissbreite“

Das heutige Sommerwetter lud zu einer Open-Air-Reparatur ein. Erst unter starkem Sonnenlicht und der Zuhilfenahme einer Sehhilfe konnte ich bei einem 20 Jahre alten DIGITECH 2101 den Wackelkontakt an einer der XLR-Ausgangsbuchsen ausfindig machen. Ein klassischer Haarriss durch Materialermüdung (roter Pfeil).

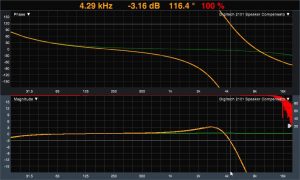

Bei der Gelegenheit interssiert mich auch gleich mal die „ACTIVE SPEAKER COMPENSATOR“ – Schaltung des Gerätes.

Hier die Messungen, grün ohne und gelb mit „ACTIVE SPEAKER COMPENSATOR“. Da diese Höhenabsenkung bei ca. 4,3 kHz mit einer Steilheit von satten 28 dB/oct !! pegelunabhängig funktioniert, würde ich sie eher als komplexe analoge Tiefpassschaltung einstufen 😉

BassTellStunde

kürzlich wurde ich gebeten die TecAmp Puma Combo 112 Classic (oben stehend) nebst des antriebslosen Bruders Tecamp Bass Cabinet XS 112-8 (unten) zu überprüfen. Frisch gemähter Rasen und das herrliche Wetter luden zu einer Open-Air-Messung in refexionsarmer Umgebung ein.

![IMG_20160511_173729[1]](http://www.kluge-audio.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_20160511_1737291-225x300.jpg) Schallquellen und Messmikro (später mit Windschutz) wurden praxisgerecht aufgebaut. Der Combointere EQ wurde für die drei Messungen deaktiviert (flat).

Schallquellen und Messmikro (später mit Windschutz) wurden praxisgerecht aufgebaut. Der Combointere EQ wurde für die drei Messungen deaktiviert (flat).

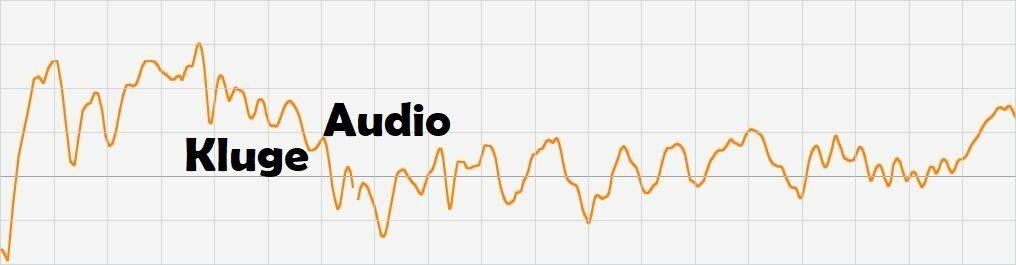

Hier das Ergebnis der drei Frequenzgangmessungen, wobei weinrot nur die Combo ist, orange nur die zusätzliche Box und hellblau Combo und Box zusammen betrieben.

Hier das Ergebnis der drei Frequenzgangmessungen, wobei weinrot nur die Combo ist, orange nur die zusätzliche Box und hellblau Combo und Box zusammen betrieben.

Den Bereich unter 40 Hz und über 200 Hz lasse ich einfach mal unkommentiert. Das Tecamp Bass Cabinet XS 112-8 ist vermutlich auf Grund des etwas größeren Innenvolumens zwischen 100 und 200 Hz lauter als die Basscombo. Zusammen bringen die jeweils verbauten 12 Zöller im Bassbereich den erwarteten Pegelgewinn von ca. 6 dB, wobei 3 dB der Verdopplung der Membranfläche und die anderen 3 dB der Verdopplung der Verstärkerleistung anzurechnen sind. Das ein oder andere „dBchen“ kommt dann auch noch durch die Bodenkopplung hinzu.

Den Bereich unter 40 Hz und über 200 Hz lasse ich einfach mal unkommentiert. Das Tecamp Bass Cabinet XS 112-8 ist vermutlich auf Grund des etwas größeren Innenvolumens zwischen 100 und 200 Hz lauter als die Basscombo. Zusammen bringen die jeweils verbauten 12 Zöller im Bassbereich den erwarteten Pegelgewinn von ca. 6 dB, wobei 3 dB der Verdopplung der Membranfläche und die anderen 3 dB der Verdopplung der Verstärkerleistung anzurechnen sind. Das ein oder andere „dBchen“ kommt dann auch noch durch die Bodenkopplung hinzu.

Später habe ich, um nicht den Zorn der Nachbarschaft auf mich zu ziehen, diese Kombination im Keller malträtiert. Hierbei ging es um maximalen Pegel sowie die Funktion bei Unterspannung. Die Kombination, angetrieben von einem Puma Class-D Amp, verhielt sich auch hier wie erwartet. Positiv fiel die Peak LED am Input auf, die eher zu früh als zu spät auf sich aufmerksam machte und selbst bei Dauerleuchten dieser blieb der DI-Ausgang (pre EQ) so gut wie zerrfrei 🙂

von kurzer Lebensdauer

Eine Glühbirne ist elektrisch gesehen ein Kaltleiter, d.h. im kalten Zustand hat die Birne einen sehr geringen Widerstand, bei steigender Spannung und damit steigender Leistung wird das Leuchtmittel warm, fängt an zu glühen und der Widerstand steigt stark an. Schaltet man eine Glühlampe in Reihe zum Lautsprecher, hat man einen einfachen elektrischen Limiter. In der Praxis funktioniert das recht gut und wird gerne zum Schutz von Lautsprechern verwendet. Bei niedriger Leistung bleibt die Glühbirne kalt und hat einen Widerstand von unter 1 Ohm somit wird die Funktion des Lautsprechers kaum beeinflusst. Bei steigender Leistung wird die Birne zu einem leistungsabhängigen Vorwiderstand und schützt den Lautsprecher vor Überlastung, es sei denn die Glühbirne wird durch unprofessionelle Hand manipuliert bzw. kurzgeschlossen (siehe Foto – oben das Original). Die Folge dieses „technisch versierten Eingriffes“ war der thermische Tod eines nicht mehr produzierten Hochtöners.

Hier ein Blick auf die Schwingspule eines geprügelten 18Zöllers. Durch ständig clippende Verstärker erwärmte sich die Schwingspule zu stark und verformte den kompletten Spulenträger. Dieser kann sich durch die Verformung nicht mehr frei im Luftspalt des Lautsprechers bewegen und schleift regelrecht den Isolierlack der Spulendrähte am Magneten ab (im oberen Bildteil zu sehen). Letztendlich kam es an mehreren Stellen zum Windungsschluss und vorzeitigen Ableben des nicht gerade preisgünstigen Schallwandlers. Unten im Bild ist auch noch eine Unterbrechung des Spulendrahtes zu erkennen.

![IMG_20160417_151059[1]](http://www.kluge-audio.de/wp-content/uploads/2016/04/IMG_20160417_1510591-300x225.jpg) Wer mehr über Schutzvorrichtungen für Laustprecher erfahren möchte sei das Kapitel 15 „Limiter“ (Seite 31 bis 33) dieser PDF empfohlen.

Wer mehr über Schutzvorrichtungen für Laustprecher erfahren möchte sei das Kapitel 15 „Limiter“ (Seite 31 bis 33) dieser PDF empfohlen.

Wartung IEM-Hörer

Die oft verwendeten InEar-Hörer SE 215 neigen im Praxisbetrieb zu einseitigen Aussetzern. Ursache sind Kontaktprobleme durch Schweiss, Staub etc. an den koaxialen Steckkontakten der abnehmbaren Kabel. Hier empfiehlt es sich die Verbindung zu trennen und sparsam mit Kontaktspray zu behandeln. Bei der Wartung ist die Entfernung des Zerumens aus der Schallöffnung des Hörers ratsam. Hierzu eignen sich Spiritus oder auch farblose Spirituosenreste mit einem Alkoholgehalt größer 30%, die auf einer zünftigen Veranstaltung immer verfügbar sind.

aus dem (Ge)häuschen

Das unzuverlässigste Gerät der „TEST-Band“ war seit langem der Muse Research Receptor 2. Das Ding hat der Band schon öfter den Tag oder die Veranstaltung durch konsequente Nichtfunktion vermiest. Es ist so zu sagen ein Soundmodul welches per MIDI-Tastatur angesprochen werden kann. Sounds und Effekte können als Software per Update kostenpflichtig nachgeladen werden. Das international hochgelobte Teil machte im Roadbetrieb so einige Mätzchen, dabei erwies sich die verwendete Festplatte als Datenspeicher für den Livebetrieb und den Transport als äußerst ungeeignet. So ist es Lampe (ehem. Lichtmann bei TEST) mit mehreren Klimmzügen gelungen die Software auf eine SSD (lauffähig) zu kopieren und damit haben sich nun auch die Bootzeiten verringert, die Ladezeiten der Sounds sogar halbiert. Um nun auch in regelmäßigen Abständen ein Backup auf externer Technik durchzuführen ist die SSD jetzt auf einen Außenposten versetzt worden (siehe Foto)

![IMG_20160605_194207[1]](http://www.kluge-audio.de/wp-content/uploads/2016/06/IMG_20160605_1942071-300x225.jpg)

![IMG_20160410_120501[1]](http://www.kluge-audio.de/wp-content/uploads/2016/04/IMG_20160410_1205011-300x225.jpg)